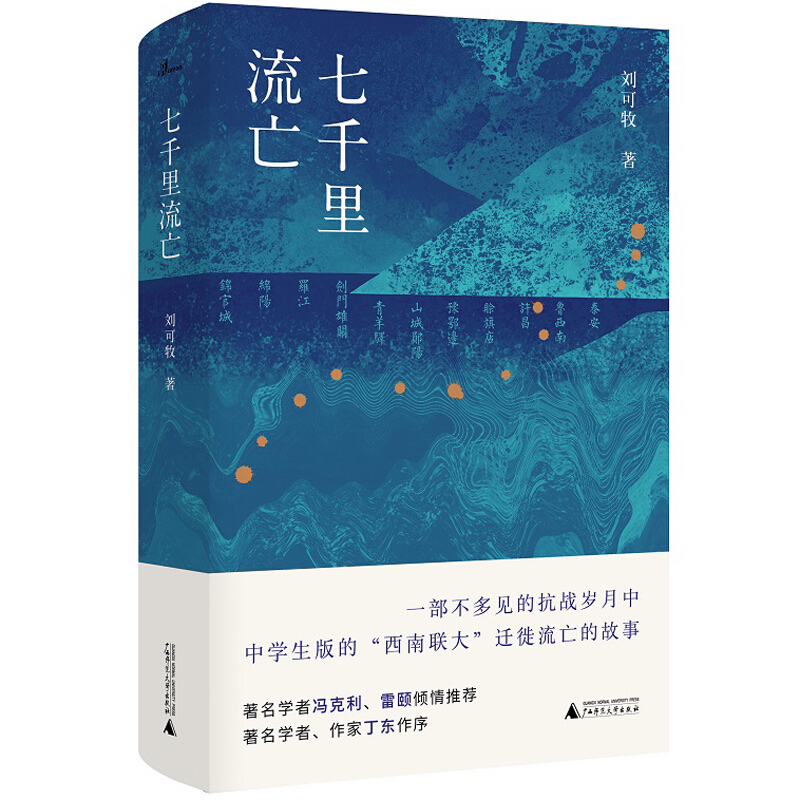

- ISBN:9787559827616

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:21cm

- 页数:385页

- 出版时间:2020-06-01

- 条形码:9787559827616 ; 978-7-5598-2761-6

本书特色

一所外省中学,流亡七千里,一路颠沛流离…… 《七千里流亡》是一本不寻常的回忆录。 本书作者以情志盎然的文字,形象地再现了战争笼罩下流亡沿途的民情风物,是不可多得的抗战社会生活史料。战火岁月中西南联大西迁的故事广为人知,而在全国抗战的大变局中,许多内地中学也一路西迁,本书以个人史的姿态为那个年代、那段历史做了可贵的注脚。

内容简介

本书是一部不多见的中学生抗战流亡个人史述。战火岁月中西南联大迁徙流亡的故事广为人知, 而在全国抗战的大变局中, 许多沦陷区中学也一路西迁。刘可牧以独立的目光、生动的笔触详尽记述了全面抗战爆发后随中学流亡大后方的经历 —— 艰难跋涉七千里, “读书救国”, 弦歌不辍。轰炸、险途、饥寒、疠疫、贫困、无助、死亡、从军、革命、逃离……展现了抗战大时代里, 同学、师长等各色人物的种种际遇、命运, 在实录笔下, 众多人物的归宿也补叙于文中。作者还以情志盎然的文字, 形象地再现了战争笼罩下流亡沿途五省的民情风物, 是不可多得的抗战社会生活史料。本书以个人史的姿态为那个年代、那段历史做了可贵的注脚。

目录

隐隐的炮声中开学 /001

迁校泰安 遭狂轰滥炸 /017

徒步鲁西南 /033

辗转“陇海平汉”暂栖许昌 /050赊旗店 /061

狂飙救亡工作团 /072

豫鄂边遇奇 /085

山城郧阳汉江沉船 /093

校长声言去陕北考察战时教育 /101

“疥是一条龙” /109

《紫塞》 俞新民去陕北 /115

围攻教师丑剧 /126

夜走郧阳城 /137

蓝滩险奇 /145

洵阳县长 /156

病留汉中 /164

青羊驿夜话红军 /174

剑门雄关 /183

罗江四分校 /192

绵阳初到总校 /203

“党化教育”组织管控 /216

“第五分校”是一片坟场 /225

化学兵团 /242

向往延安鲁艺 /250

张文卿的遭际 /265

广田师的文学教诲 宝钟去南洋 /277

闹课事件 /289

体育盛事捉放小贼 /297

“外围组织”——读书会 /308

只身离校“母校”元旦晚会 锦官城 /316

寄宿舍劳动营陈翔鹤师 /332

躲避追捕觅职糊口 /345

“避仇投亲走陇秦” /358

不屈的一群(代后记) /373

节选

徒步鲁西南 我们在山里躲了一天“警报”。晚上,孙校长和几位老师带领全校同学三百多人,各自背着铺盖卷来到火车站。 泰山雄迈地遮住北半天,它是想把日寇堵挡在身后吧?又似乎护卫着我们这三百多人的活动。车站票房的尖顶直刺夜空,它是向苍天控诉吧?它凝结了全城人的悲愤!用芦席掩盖着的尸体,横陈在路基两旁和街旁的崖沟中。这是两天来,敌机肆虐造成的惨剧。这些受难者都是出门在外的人,不知家在哪里,亲属在何方?断垣、颓壁……石板铺砌的街道上,水、酱油、醋、酒……混合的液体冻得溜滑,会把行人滑个“筋斗”。整个县城、西关一片昏暗。 一列“闷罐”、敞篷混杂货车停在站东边,只有很少几节装着什么货物。车头喷着水汽,发出“沙沙”的声息。它似乎不敢出声,但声音却在冰冷的空气中震响,而且传声很远。孙校长和几位老师带我们全爬上了火车。我同二三十个同学坐在*后一辆敞篷里。因为冷,大家挤坐在一个角落里。这是一列南去的火车,也许是*后的一趟。据年老的老师们说,从泰山北面已隐约传来重炮声,大约鬼子兵在炮轰黄河渡口,正要渡河。“韩青天”的第三路军大约挡不住,也许不挡就撤了。 车站上一个兵也没有,也见不到一个铁路警察。几个站务人员有时在站台上走过,连只红绿灯也没敢提着。 据说胡干青老师等已于白天乘车南去打“前站”,准备在济宁等我们。存在学校里的行李,由事务员们设法南运。 火车头喷的水汽越来越浓,“沙沙”声越来越响,好像马上要开出,但总是不开。我们这个敞篷车里的人起初还在低声说话,夜愈深,天愈冷,大家紧紧靠在一起,不知怎么地完全熟睡过去。 不知谁先冻醒了,大嚷了一声: “坏了!我们的车皮被甩下了!” 全车皮的人都惊醒了。果然,车头拉着前边的“闷罐”、敞篷开走了,只把我们这节车皮甩下了。“哎呀!怎么咱们全都睡死了!” “孙校长怎么把咱们这节车皮甩下?” 大个子李振泌有主意,他判断:孙校长不会单单扔下咱们这二三十个人,说不定是忘掉这个车皮里有人。也许,他们没走,又回到城里去了,等明夜再走。 我们二三十个人背起铺盖卷,失望地走下站台,顺西关抄近路回学校,一路上谁也没有说话。狗不吠,人不惊,到处是炸塌、震塌的房舍,满街结着冰。路经基督教会门前,只见松枝牌坊七零八落,红绿纸散落满地,上帝到哪里去了?怎么不来保佑他的子民? 走近泰安初中那黑漆漆的院落,只见事务人员正在一盏煤油灯下盘算怎样运行李南去。很奇怪,体育教员卢宗文竟也在那里。他为什么不南去呢?体育教员应该带队的呀,怪不得在车站上没有见到他。 他们都很惊讶: “你们怎么回来了?” 我们都很懊丧: “孙校长把我们扔下了!” 他们解释说: “不会。他有两个打算,一是坐火车到兖州转济宁。要是坐不上火车,就步行往宁阳到济宁。你们怎么?不知道吗?” 李振泌在同学中自然成了领袖,比画着回答: “我们这个车皮的人全睡着了,醒了才知道被甩掉。孙老师他们坐的是前边的‘闷罐’和敞篷,一定被车头带走了……又想,也许没坐上火车,又回城了……” “怎么办?”几个老师互相看着,交换着眼色,沉吟了好久。 卢宗文老师似乎是局外人,他侧着头在思考什么。这时,我们才发现屋子边上有一辆自行车,货架上捆着个行李。他突然站起来说: “我带你们步行往南走!反正孙校长说好了到他老家成武县住下……我本来准备骑自行车回烟台,我的家眷都在那里……好吧,我带着你们,只要遇见了孙校长,把你们交给他我就不管了……回烟台……唉唉……老婆、孩子……” 我们立刻转忧为喜,用感激的眼光在黑暗中相互示意。想不到这位“驴脾气”的刺头老师竟有这么一颗牺牲自我、善良的心。 我们立刻出发。卢老师骑着自行车先行,约定过铁道,绕过蒿里山,直奔去宁阳的大道。 钻过铁路洞子,绕过十殿阎君所镇的蒿里山[1],只见满野一片漆黑,只有往西南去的大道还有点发亮。不知谁说有条小路,比走大路近得多,我们胡乱顺了一条,向西南方向走下去。愈走天愈黑、愈走路愈窄,弯弯曲曲,坎坎坷坷走了半个钟头,只见前面黑蒙蒙的一片,比天空还黑得多。走呀,走呀,不知谁叫喊了起来:“怎么跑到坟地里来了?” 这时,对面突然有吆喝声,不知喊的什么。接着,有几个人站在面前,手里拿着什么,仔细看看,原来是几个“第三路军”。他们嚷嚷: “干什么的?往战壕里乱窜!” “学生!” “学生怎么半夜里出来了?” “迁校,学校搬家,往南搬。白天怕轰炸,扫射……” “俺们差点搂了机枪!还以为是鬼子摸营哩。” 我们仔细看了看,原来是在松林里。“第三路军”在坟头之间掘出战壕。林子不远是一座村庄。 我们只好向“第三路军”说“好听的”,绕过村庄,摸上大路,再也不敢抄小路了。 我们硬拉着腿向前迈,铺盖卷压得脊背疼。整个田野乌黑乌黑的,只有一条发亮的大道像一条绳索,拖着我们不停步地向西南走去。向哪里去?西南,西南,知道有一条汶河,过了汶河再奔宁阳。 不知走了多少路,不知绕过了多少村庄,东方渐渐发白,虽然脊背上压着铺盖卷,还是有些凉意。天空由灰白转惨白,东方有点发黄……也有血晕……太阳张着赭色的脸,又像肺病患者脸上的绯红……几道霞光也白得有点病容……远远传来敌机的“轧轧”声。不久,便出现一架敌军的侦察机,自北向南沿着大路侦察。只要它飞近了,我们便藏在土崖或坟墓背面,等它飞过去再走路。它飞远了,几乎听不到“轧轧”声。一会,它又出现了,“轧轧”地飞在我们头顶,好像侦察到了我们的活动。我们只好躲了再躲,藏了再藏,也算是一次又一次地休息吧。近午,才听不见它那鬼响声。我们路过一个大村子,在大车店里买块凉锅饼,边走边啃。卢老师骑着自行车,走走停停,一路检查人数。敌机飞来时,他都是隐蔽在崖头下等我们。午后,他约定投宿汶河边的塔房,好明天一早渡汶河。据说,敌机曾扫射汶河上的一个渡口,必须趁早才安全。 路上几乎没有行人,只在村庄附近才偶尔有几个背着粪箕子拾粪的农民。途中,竟碰上骑自行车南去的纪慧亭先生。他不愿当亡国奴,说:“家,谁也不能管了……”他没停留,迅速上车赶路。傍晚,还没走到塔房。我们在一个村头问了一下小店的主人,才知道还有八里,只好赶紧赶路。二三十个人走得七零八落。我同赵忠几个因为边走边拉呱儿,落在*后,直到漆黑漆黑的时候,才走进一个房舍低矮、街道弯曲、狭窄、高低不平的村落,这就是塔房。村南就是汶河,因为两岸结了冰,流水声不大,听起来很凄楚。我们走进一家客店,卢老师、李振泌已在那里,招呼大家休息,然后分散到左右几个旅店住下。 店主人问我们吃几两的“起伙面”,我们不懂,经过讲解才明白。我们走了一天一夜的路,只啃了点锅饼,饿得发慌,当然想饱餐一顿。我们商量每人吃它一斤半,店主人笑了,说我们一斤也吃不下。我们觉得“一斤吃不饱”,店主人只好照办。这时,从门外走进一个衣衫褴褛、头包黑帕、面色黧黑的中年妇女,问我们吃不吃炒“长果”。李振泌给他五角钱,她回家炒“长果”去了。 面条下出来了,店主人盛了一大黑盆端在屋当门。一摞黑碗,一把筷子摆在矮桌上。我们各舀一碗,趁热快吃。我蹲在地上猛扒几口一下吃了大半碗,忽然觉得头昏脑涨,只好一气把它吃完,赶快靠墙坐在行李上,迷迷糊糊就不知所以了。 不知睡了多久,我被人推醒,原来是李振泌。他竟然没有睡,还很有兴致地把大家都吆喝起来: “起来!起来!花生来了!吃花生啊!” 果然,那位中年妇女背了个篓子进来了,往屋当门一倒,嗬!一大堆花生,又大又饱满。她高兴地招呼大家: “炒得正是火候,不煳也不生,还热乎,等凉凉吃才香呢。” 我们都围到花生堆前,等不得凉透,趁热想吃它个够。谁知我吃不上一把,又头昏脑涨,只好又靠墙坐到行李上,不知不觉进入了睡乡。 一觉醒来,天已放亮。大家急忙背着行李卷奔向渡口。卢老师同一个船工已经立在岸边冰冻的浅滩上。这几天,没有狂暴的北风,只是感到十分清冷,虽不刺骨,却也满身紧巴巴的。 一只破烂的木船冻在浅水里。汶水的大流在缓缓地西去。 卢老师指挥我们: “你们踩着冰上船,*多上去十来个,要晃开冰冰,使劲晃,越早越快越好!分两拨过完。过晚了,鬼子飞机又来哼哼了……” 船工是一位健壮的中年农民,“大棉袄一扎腰”,头戴破毡帽,脚蹬“老棉鞋”,手里持着一根长篙。他领我们走上破船,嘱咐着: “别看船破,但不漏。咱们使劲晃,散不了板。早晃开早过,别让鬼子飞机找咱们的麻烦……上边的渡口炸过一次,幸亏没伤着人……” 我们十几个人叉开腿,互相扶撑着,用力左右摇晃。晃呀,晃呀,好费劲,船在冰里纹丝不动。晃呀,晃呀,心越急越晃不开,累得有点汗津津的。 船工立在船头,叉着粗腿,一只手卡着腰,一面晃,一面鼓励大家: “使上劲,不消停,只要晃开一道缝,就算行了!” 大家一鼓作气,听从指挥,似乎有韵律的左右晃—其实船仍死死地冻在冰冰里。晃呀,晃呀,使劲!使劲!……突然“咔嚓”一声,冰裂了缝…… “慢!慢!”船工大声吆喝。 大家轻轻使劲,靠船边的冰凌渐渐零散了。冰层本不厚,一晃开问题就解决了。岸边的同学们也高兴地呼喊起来。这时,隐隐约约有敌机的“嗡嗡”声,大家不免有些担心。船工马上放船中流,一会便冲向斜对的沙滩,撞上冰冻的河岸而止。我们马上跳下船去,迅速向近岸的树林奔去。敌机的“嗡嗡”声已经消失,我们便坐下来等候下一拨摆渡的同学们。船工玩船娴熟,很快便把同学们渡过。卢老师带着自行车同船过来,他早已付过船费,向船工拱手致谢,便骑车离队先行。我们两批同学会齐后,便急忙拔腿向宁阳城奔去。 渡过汶河,真是过一道难关,卢老师兴致特别高昂,在大路旁等候我们,满面笑容,推着车子步行。我们在他两边走着,边走边谈。他真的打开了话匣子,他说: “本来,我想把你们送过河就回去,骑自行车去烟台,老婆、孩子都在那里呀!说不定鬼子已经登陆,他们已成了亡国奴!” 我们听了都有些歉意,如果我们不在那个车皮里睡着,怎么会把卢老师也连累了呢! 他坦率地说着半年来的思想矛盾: “放了暑假,我们一家回烟台避暑。卢沟桥事变发生,平津沦陷。流亡学生和逃难的人大部分乘船到烟台,真惨!流亡!唉唉,流亡!我有个想法,英美军舰经常停泊在烟台,也许鬼子不至于莽撞侵占。临近开学,我独自一人返校,谁知日本鬼子顺津浦铁路南侵,一直打到山东边上。孙校长说,何厅长,就是何思源,同意他带学生南来,**步先迁泰安,我也跟着来了。要是再往南走,我就不去了……昨晚我怎么也睡不着,老是想呀想,回去当亡国奴呢,还是跟大家流亡出去……战事也许很快就要停住,鬼子向来是蚕食政策,小日本一下子吞不下咱中国……咱们也许还能回到杆石桥外咱们那所中学,你们照常上学,我照旧教你们体育……练一个头号篮球队,再练个棒棒的足球队……” 卢老师三十出头,身体短而健,高鼻朗目。每当足、篮球比赛时,他西装笔挺,哨子满口吹,又响又彻。尤其是满嘴英语,流利动听,使比赛进行得紧张而又热烈,比赛双方都能赛出水平。据说,他原在齐鲁中学教体育。某次,一中同齐中赛篮球,一中的同学被这位年轻的裁判迷住了。啊!漂亮的英语,whistle!他们要求下学期把卢老师聘过来。孙校长同何思源是“六中—北大—曹州帮”,当然能满足运动员们的愿望,于是卢老师便成了一中的体育教员。还有人说,某年,不知谁惹着卢老师,他犯了“驴脾气”,甩袖子去了德县初中(十二中),第二年才又被请回来。他常为了鸡毛蒜皮的事朝同学发脾气,烟台腔又带点天津卫的味道,无非是“你看着我好惹,我不好惹;你看着我好斗,我不好斗”。翻来覆去,就那么两句话。想不到在这流亡的道路上,他竟敞开了“话匣子”,而且还是一个极坦白而又随和的师长。 他讲起自己的故事: “俺家是广东人。伯父是一家轮船公司在烟台的经理。我从小在烟台长大,上学,后来考上天津一个商业学校。我爱体育运动,特别喜欢踢足球。你们大概都知道南开的足、篮球都很棒,什么‘南开五虎’啦……俺们商校也不弱,强队。毕了业,不愿在烟台跟着伯父做买卖,便去上海找我姐夫。我姐姐同阮玲玉是妯娌。姐夫家的哥几个拍电影、演魔术……真是好玩的玩意。姐夫想教我演电影,又嫌我个子矮。郑小秋就是个小矮个,跟胡蝶配戏,真难看!冲着他爸爸是郑正秋。我个子矮,也不愿去演电影。姐夫知道我爱好体育,就让我上了东亚体育专科学校。毕了业,当了体育教员,用前清状元王寿彭的话,‘玩皮蛋子’。” 似乎又有敌机的“嗡嗡”声,但接着又听不见了。 卢老师谛听了一会,又讲起来了: “‘七七事变’,我觉得中日全面战争也许打不起来,谁知真打上了。夏天,我去了一趟上海,住在金焰、王人美家,哈哈,你们知道,一个是‘电影皇帝’,一个是‘野猫’。我怎么认得他们?金焰是我的学生。他上过齐鲁中学,朝鲜族,篮球打得不错,他还是上海电影明星篮球队的center呢!‘八一三’,金焰还去前线打过游击……军队都撤下来,他们的游击也打不成了……谁知道战争什么时候才能停住。韩复榘在日本银行存了许多钱,他妈的,刮了地皮,什么实业也不办,又不买新式军械,他当然不愿打,也不扛打……二十九军是好汉,从天津打到桑园……中央军也还扛打,他们武器好……但也顶不住日本鬼。走吧,老师们带家眷的不多……你们孙校长的太太就扔在了济南……唉唉,不能当亡国奴!” 他的谈话带着追悔、伤感的意味,使我们觉得他很可亲近。生活的道路把他扯来扯去,也许是不得已才干了体育这一行。或许,他还有难以说出的不幸遭遇,无法向同学们倾诉。我们都很难过,为了他这次同妻儿无法团聚。 他决断地说: “孙校长他们不会坐火车南下,他说也许步行南来,因为坐火车太危险,敌机白天会来捣蛋。他们一准也奔宁阳,说不定,在那里能同他们见着呢!……过了汶河,又保了一层险,我头里先走,反正离宁阳已经不远,到那里集合吧!” 他跨上自行车,兴致勃勃,蛮有信心地疾驰而去。我们不禁加快了步伐,也不“打尖”,打算到宁阳城再吃饭。不久,路过一个大村镇,大车店里有新“打扇”的白菜猪肉大包子,还卖黏粥,我们就放开肚皮猛吃猛喝一气,劲头十足地马上赶路。走不上七八里,宁阳城已在不远,看样子,县城不小,城墙蛮高大,城门楼子也挺有气派。 宁阳城里南北一条大街,宽而平,黄土路。全街只是北头有个一间门头的广货店,柜台上方挂着毛巾、线袜、扎腿带子……一个中年白而胖的女人坐在那里,好奇地望着我们。不远,迎面走来几个乘坐别的车皮的同学,我们不禁“啊呀”了一声。他们说: “卢老师已经早到,叫我们来迎你们。” “你们不是坐在前边的车皮吗?怎么又下来了?” “孙校长在车皮里冻急了,吆喝大家下车,步行来的。” “怎么把俺们那个车皮忘了?”我们觉得很可笑。我们都歪倒睡了,他们没发现,我们睡得太死,竟没听见他们吆喝。 “你们走塔房,走了冤路,俺们走了个近渡口,从东面过的汶河。” 我们赶忙来到住处,同学们有的在休息,有的出去闲逛。我同赵忠几个在地上伸开铺盖正想躺一会,只见孙校长进来了,满脸怒气,指划着我与赵忠,劈头就训: “你们领头乱跑,上哪里找你们?跑没了,我怎么向你们家长说话?乱跑!乱跑!我管不了你们了!” 我们想分辩、解释几句,他拧过身子,气冲冲地走了。 ......

作者简介

刘可牧(1920—2007),曾用名刘保全。祖籍山东兰陵县,生于南京,随父母迁居济南。全面抗战前就读于山东省立**(初级)中学,后随校流亡至四川,就读于国立第六中学。流亡途中热情参与抗日救亡宣传,因遭政治迫害,离校往甘肃谋生。1949年后从事教育工作,先后任职于齐鲁大学、山东师范学院、昌潍师专、寿光一中、昌潍教育学院。少时便爱好写作,小学、初中时即在《华北新闻》、林语堂主编的《宇宙风》上发表多篇作品,流亡中也时有作品发表,20世纪40年代一直坚持文学写作。“文革”后从事教学的同时,撰有中国现代文学研究论文及回忆文章。晚年写下抗战流亡回忆录。

-

我从未如此眷恋人间

¥19.9¥49.8 -

我是一只骆驼

¥12.8¥32.0 -

快乐就是哈哈哈哈哈 插图纪念版

¥17.2¥52.0 -

献给爱与子宫的花束

¥23.0¥59.0 -

阅读是一座随身携带的避难所

¥16.8¥39.0 -

二十六篇:和青年朋友谈心

¥16.7¥45.0 -

橙黄橘绿半甜时

¥18.9¥49.8 -

川端康成经典辑丛:舞姬·再婚者

¥26.4¥48.0 -

中国小说史略

¥14.7¥35.0 -

读人生这本大书

¥8.3¥26.0 -

我与地坛

¥16.8¥28.0 -

(精)川端康成经典辑丛:彩虹几度

¥26.4¥48.0 -

心灵的万千气象

¥18.0¥40.0 -

潮骚

¥18.1¥42.0 -

华丽缘(八品)

¥15.5¥36.0 -

文学常识二十二讲

¥13.4¥42.0 -

茶,汤和好天气

¥9.0¥28.0 -

十三邀1:我还是更喜欢失败者(八品)

¥26.4¥60.0 -

闭经记(八品)

¥18.5¥42.0 -

一曲难忘

¥16.8¥35.0